|

2017年(平成29年)9月21日(木) 二ッ塚(双子山:静岡県御殿場市) |  |

|

2017年(平成29年)9月21日(木) 二ッ塚(双子山:静岡県御殿場市) |  |

|

スタートは、富士山五合目では一番低い御殿場口新五合目です。 |

|

| 右から:富士山・宝永山・上双子山・下二子山 御殿場口登山道大石茶屋付近から |

|

| 右から:富士山・宝永山・上双子山 下双子山頂から |

| では、出発! | |||

|

中央道河口湖線から・・・ 今日は、期待できそう! |

||

|

御殿場口新五合目到着! 中央が富士山、その左が宝永山です。 |

||

|

|

この文字を横目で見て、看板のわきをすり抜け・・・ |

|

|

火山砂利の道が始まりました。ザクザク。 | ||

|

|

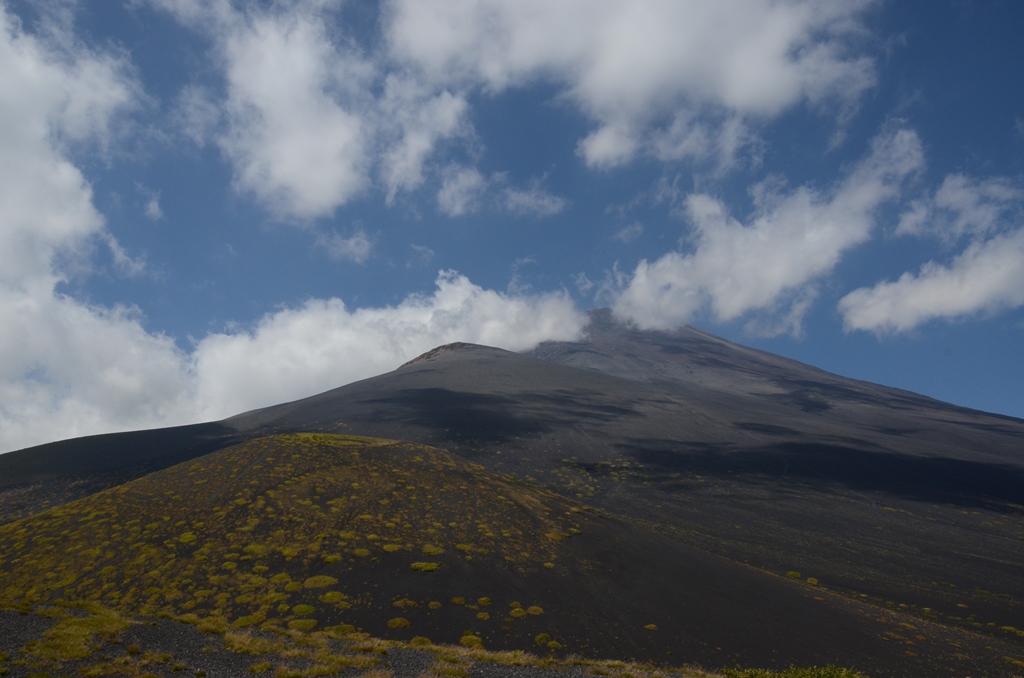

富士山に雲が・・・ | |

|

|||

|

富士山・宝永山・上双子山・下双子山が見えました。 残念ながら富士山頂付近は雲で見えません。 |

||

|

|||

|

|||

|

宝永山 | ||

|

時折富士山頂が見えますが・・・ | ||

|

箱根方面が見えるのですが・・・ つらい登りです。一歩行っては半歩下がりと。双子山の登り口はまだ先です。 |

||

|

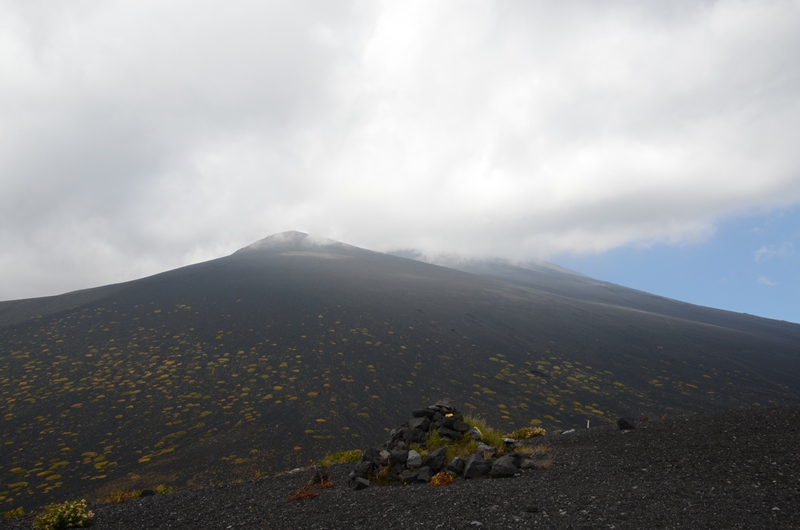

いよいよ、下双子山への登りです。 見える山は、手前から上双子山・宝永山・富士山(雲に覆われています)です。 |

||

|

下双子山頂から・・・ちょっと山頂が見えました。今日はこれが最後です。 | ||

|

山中湖が見えました。 | ||

|

下双子山を背に、上双子山を登ります。火山砂利の急傾斜です。 |

||

|

上双子山山頂です。宝永山も雲に覆われ始めました。 宝永山頂・富士山頂がすぐそこに見えます。歩けば凄い時間がかかるのでしょうね。 |

||

|

上双子山を下山、四辻からはカラマツ林となります。 | ||

|

幕岩 設置されている案内板の説明文によると・・・ |

||

|

樹林帯を通り、出発点まで戻ります。 木の名前が記されているものがあり、木肌や葉や実を見ながら歩く楽しい道です。 |

||

| 色々な植物に会いました! | |||

|

フジアザミ (富士薊:キク科) |

||

|

|||

|

|||

|

荒涼とした土地だが、元気に咲いています。 | ||

|

ノアザミ (野薊:キク科) |

||

|

オンタデ (御蓼:タデ科) 富士山におけるオンタデは、1,400m〜3,000mと広く分布しています。2,500m以上になると他の植物は少なくなり、このオンタデばかりが目立ちます。 |

||

|

|||

|

|||

|

|||

|

ミヤマヨメナ (深山嫁菜:キク科) |

||

|

|||

|

名前不明1 | ||

|

マツムシソウ (松虫草:マツムシソウ科) |

||

|

|||

|

ススキ (薄・芒:イネ科) |

||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

ホタルブクロ (蛍袋:キキョウ科) |

||

|

名前不明4 | ||

|

|||

|

|||

|

名前不明5 | ||

|

ヤマミゾソバ (山溝蕎麦:タデ科) |

||

|

|||

|

名前不明7 | ||

|

名前不明8 | ||

|

名前不明9 | ||

|

|||

|

オオカメノキ(別名:ムシカリ) (大亀の木: レンプクソウ科ガマズミ属) |

||

|

|||

|

ナナカマド (七竈:バラ科) |

||

|

名前不明11 | ||

|

きのこ1 | ||

|

きのこ2 | ||

|

きのこ3 | ||

| 調べてみるとおもしろい!(HPから引用) |

| パイオニア植物 フジアザミ・オンタデ オンタデの地下茎は地下1m以上下まで伸びている。木の根のように太い地下茎がオンダテの島(パッチ)を作るため乾燥にも強く、砂礫を固定するため、そのパッチより カラマツ・ダケカンバ・ミヤマハンノキなどの樹木が生えどんどん森林に変化していきます。 これら森林になるきっかけを作っている植物を パイオニア植物と呼んでいます。 荒涼とした、この土地にしっかりと根を張り育っている植物があるんです。 富士山だとフジアザミなどが有名で、大きな花を咲かせ、力強い生命力を感じ実に美しい。 フジアザミのように一般的な植物が育たない過酷な環境で生息している植物の事を【パイオニア植物】といいます。 パイオニア植物(開拓植物)とは、その言葉が意味するとおり荒れ地に一番最初に入り、生い茂り土地を耕してくれる植物の事をいいます。パイオニア植物が群生していき、少しづつ荒れ地の環境が変わっていく。それによって一般の植物が育つ事ができる環境が整って行く。「実にすばらしい挑戦者よ!応援してあげたくなります。」そしてパイオニア植物よりも一般の植物が沢山育ち生い茂っていきパイオニア植物は姿をかくしていく、こうした植物の変化を【遷移:せんい】といいます。富士山では5合目あたり(2400m付近)が森林限界で、それより高度の高い世界は、まだ砂礫の荒れ地で【遷移:せんい】の途中でこの先5000年、10000年と時が経っていく事によって森林限界の高度が上がって行き6合目、7合目と植物に覆われる日もいつか来るでしょう。 |

| 火山砂利 スコリア 山梨県側の吉田口や精進口登山道,静岡県側の富士宮口登山道などから富士山に登り,麓から続く樹林地帯を抜けて五合目あたりを過ぎると,樹木は姿を消し,ガサガサした石炭がらのような小石が一面に拡がるようになる。静岡県側の御殿場口登山道から山頂を目指すと,山梨県側の山麓に拡がっているような樹林帯はほとんどなく,麓から,ガサガサした黒い小石が一面に拡がっている。このガサガサした多孔質の小石は,スコリアと呼ばれ,富士山を特徴づけている火山噴出物の1つだ。 富士山のような火山は,地下のマグマが地上に噴出して形成される。火山が噴出するものは,気体の火山ガスの他は,溶岩とテフラ(火山砕屑物)の2つに分けられ,テフラは,さらに火山灰,火山岩塊,火山礫などに分けられる。富士山のように高温で流れやすい玄武岩質のマグマから出来た火山では,鉄分の多い黒い色をした軽石が形成され,このような軽石をスコリアと呼んでいる。スコリアはマグマが発泡しながら固まって形成されたため,内部からガスが抜けて,ガサガサした石炭ガラのような外観をしている。富士山が噴出した膨大な量の噴出物の中には,多量のスコリアが含まれている。特に新富士(今から1万年前から活動を開始した現在の富士山)噴出物の中にはスコリアが多く,山麓の広い範囲で観察することが出来る。新富士の活動は,山頂火口からの噴火活動とともに,山腹や山麓でも活発に起こり,富士の側火山と呼ばれる多くの単性火山(一度の噴火活動によって形成された火山)が形成された。これらの単性火山の多くは,火口から噴出したスコリアが火口の周りに堆積して,おわんを伏せたような形のスコリア丘(今回のぼって双子山もスコリア丘です)と呼ばれる小山を形成している。このようなスコリア丘は富士の北西から南東方向に多く見られ,独特な景観を形成している。 富士山の最新の活動である宝永噴火(1707年)では,極めて多量のスコリアが噴出し,富士の南東斜面にあたる御殿場口方向に堆積したため,御殿場口には麓からスコリア地帯が拡がっている。スコリアは保水性に乏しく,しかも絶えず動いて土地が安定しないため,植物の生育には適していない。このようなスコリア地帯でも,岩陰や窪地などスコリアが動きにくい場所には,タデの仲間のオンタデやメイゲツソウ,キクの仲間のフジアザミやオトコヨモギなどの地下に深く根を張り乾燥にも強い植物が生育している。再び噴火が起こらなければ,これらの植物が次第に土地を固定し,石を砕いて土を形成する。このような営みで,遠からず,スコリア地帯にも豊かな森が形成されることだろう。 |